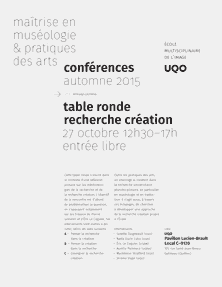

27 oct. 2015

12h30 —

Table ronde sur la recherche création

Présentation: Nada Guzin Lukic et Jérôme Vogel

Programme

###A. Penser la recherche dans la création

Où en est-on de la recherche création aujourd’hui? Quelles sont les diverses manières par lesquelles la recherche peut rencontrer les pratiques de création? Qu’est-ce que les praticiens ont à gagner dans cette rencontre? Qu’apporte l’esprit scientifique à la création? Existe-il une méthodologie de recherche commune à toutes les pratiques? La recherche modifie-t-elle fondamentalement la nature de la création?

12h30 Conférence d’ouverture:

Spécificité du processus de recherche dans les disciplines du projet

Éric Le Coguiec (UQÀM)

13h00 Discussion

13h30 Recherche création recherche

Jérôme Vogel (UQO)

13h45 Discussion

###B. Penser la création dans la recherche

En quoi le chercheur est-il un créateur? Qu’apporte l’esprit créatif à la recherche? Comment passe-t-on de la recherche à la recherche création? La recherche création désigne-t-elle un carrefour où se rencontrent chercheurs et créateurs? En quoi la recherche scientifique est-elle modifiée par les pratiques de création? L’ouverture à ces pratiques est-elle une conséquence de l’interdisciplinarité?

14h00 Repenser la traductologie au moyen de la recherche-création

Madeleine Stratford (UQO)

14h20 Discussion

14h40 Pause

15h00 L’approche créative dans la recherche en muséologie

Nada Guzin Lukic (UQO)

15h15 Discussion

###C. Enseigner/étudier la recherche création

Quels sont les défis spécifiques posés par l’enseignement de la recherche création? L’approche multidisciplinaire permet-elle d’apporter des solutions à ces défis, ou bien constitue-t-elle au contraire un problème supplémentaire? La question de la pédagogie, dans le contexte de la création, conduit-elle naturellement à la recherche création? Autrement dit, tout chercheur créateur est-il pédagogue? Quelle est la fonction de l’enseignement dans le système de la recherche création? Quel est le rôle de l’institution universitaire?

15h30 Faire l’expérience de la recherche-création depuis une pratique artistique

Aurélie Painnecé (UQÀM)

15h50 Discussion

16h10 Quelques moments clés dans le processus de recherche création

Ginette Daigneault (UQO)

16h30 Discussion

Synthèse: Mélanie Boucher (UQO)

17h00 Fin

Notices biographiques

Ginette Daigneault est détentrice d’un doctorat en communication de l’UQAM, elle a été professeure en arts visuels à l’ÉMI de 1993 à 2015. Elle reçu le Prix d’Excellence en enseignement, Carrière, de l’Université du Québec en 2008. Son travail artistique a été présenté au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Hollande, en Pologne, en Hongrie, en Israël, à Taïwan et en Corée du Sud.

Nada Guzin Lukic est professeure en muséologie à l’Université du Québec en Outaouais. Après les études en histoire de l’art et en muséologie, elle a obtenu un doctorat en ethnologie à l’Université Laval. Sa thèse sur la muséologie de la réconciliation examine les musées, la guerre et le potentiel de ces institutions dans l’inclusion sociale et la médiation interculturelle. Ses recherches portent sur: les théories, l'histoire et les pratiques de la muséologie, des musées et des expositions, le rapport entre le musée et la société, les représentations muséales des migrations, des conflits. Un autre axe de recherche examine le thème de l’émotion et le musée. Titulaire de plusieurs bourses d’excellence comme celle du Musée de la civilisation de Québec, la bourse postdoctorale de la CRSH et de subventions de recherche, elle a publié plusieurs articles dans des ouvrages collectifs et dans des revues scientifiques.

Éric Le Coguiec (Ph.D.) est théoricien de l’art et de l’architecture. Ses travaux portent sur l’étude des conditions d’élaboration d’une recherche dans les disciplines du projet. Il défend ainsi une approche doublement réflexive portant d’une part sur le contexte théorique, politique, économique, éthique qui accueille le projet, i.e. sur les données extérieures au projet et d’autre part sur l’activité de création. Ses écrits ont été publiés dans la revue RIPES (revue officielle de l’Association internationale de pédagogie universitaire), aux presses de lʼUniversité du Québec (PUQ), dans les périodiques Spirale et ART MÊME (Belgique) dans lequel il signe un article portant sur l’impact des interrelations des institutions artistiques au Québec sur les pratiques en arts visuels contemporains. Il enseigne à l’ÉMI (UQO), à la Azrieli School of Architecture and Urbanism, (Carleton University, Ottawa), à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQÀM (Montréal) et à l’Université de Sherbrooke.

Aurélie Painnecé est designer graphique (B.A. 2007), artiste-photographe (M.A. Arts visuels et médiatiques 2015) et chargée de cours à l’École de design de l’Université Laval. Pendant quatre années, elle s’est immergée dans un projet de recherche-création en questionnant son rapport à l’image et au temps depuis le médium photographique. Elle est notamment designer graphique et photographe pour Hexagram, le réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique ainsi que pour les colloques La recherche-création : territoire d’innovation méthodologique et le Média Art Histories: Re-Create.

Madeleine Stratford est poète, traductrice littéraire et professeure à l’Université du Québec en Outaouais. Son premier recueil, Des mots dans la neige (anagrammes, 2009), lui a valu le Prix de poésie Orpheus en France. Sa version française de Ce qu’il faut dire a des fissures de l’Uruguayenne Tatiana Oroño (L’Oreille du Loup, 2012) a remporté en 2013 le Prix John-Glassco de l’Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada. En 2014, elle a été sélectionnée pour participer au programme de résidence du Centre international de traduction littéraire de Banff.

Jérôme Vogel est professeur en design graphique à l’Université du Québec en Outaouais depuis 2013. Diplômé des Arts Décoratifs en communication visuelle (Ensad, Paris, 2003), il œuvre dans le milieu du design d’interaction depuis 1996. Sa thèse de doctorat, présentée au programme de sémiologie de la faculté des arts de l’UQAM, portait sur le concept d’information chez le philosophe américain Charles S. Peirce. Sa recherche se concentre maintenant sur la notion d’interface.